![]()

Origen de la historia MAYA

PRECLÁSICA (1500 a.C. - 300 d.C.)

Durante este periodo se desarrolla el idioma maya, el pueblo maya adquiere experiencia y construye algunas grandes ciudades.

Según otra teoría complementaria a la anterior los descendientes de los olmecas emigraron a la zona del Petén guatemalteco, donde posteriormente se mezclaron con la gente del lugar originando a los "protomayas". Existen algunos fragmentos del Chilam Balam de Chumayel donde se afirma que éstos provenían de una migración que se produjo en el núcleo original maya que ciertos arqueólogos han encontrado en la zona maya de Guatemala conocida como El Petén, cuando en el Preclásico medio se comenzaron a desarrollar ciudades monumentales, en la Cuenca del Mirador, como Nakbé, ca 1000 a. C. El Mirador, ca 600 a. C., Cival, ca 450 a. C. y San Bartolo ca 400 a. C. con sus ahora famosos murales del Preclásico, los más finos y antiguos del área maya.

Al paso del tiempo la gran civilización maya floreció y alcanzó auge en la zona norte del Petén, en la Cuenca del Mirador, en el corazón de la selva tropical, ahí fue su núcleo original. Algunos especulan que el pueblo maya tomó como ejemplo muchos estilos de vida de la cultura olmeca, aunque los recientes hallazgos en las ciudades del Petén, como El Mirador, Cival, etc., contradicen ésta teoría. De ésta época, datan el urbanismo y la organización estatal que se fueron desarrollando en un ambiente estable y prolongado; se adaptaron al medio ambiente en que vivían y sabían convivir con la naturaleza. Por aquello se distingue un gran respeto que ellos tenían como seres humanos hacia su entorno.

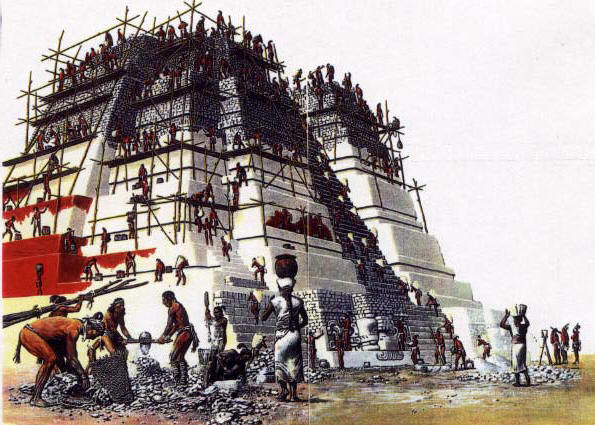

Se estima que la selva del Petén se encontraba deshabitada al inicio del tercer milenio antes de Cristo, cuando los primeros agricultores construyeron sus chozas a orillas del río de la Pasión y Cuenca del Mirador, demostrada por muestras de polen de maíz, que datan ca 2750 a. C. en lagos de la Cuenca del Mirador, éstos se empezaron a relacionar con la población de los Altos y la costa Pacífica de Guatemala en sitios como Abaj Takalik ca 1000 a. C. y Kaminaljuyú ca 800 a. C., y El Salvador ca 900 a. C., así como con la de la costa del golfo de México. Hacia el año 1000 a. C. la población en expansión se extendió por toda esta zona central iniciándose el proceso de urbanización, el empleo de sistemas agrícolas más complejos y una organización política más avanzada, capaz de controlar la creciente población y con una jerarquización interna, en la que nobles y sacerdotes iban ocupando los puestos de autoridad. Se inicia una división del trabajo con la diversificación de ocupaciones: agricultura, caza, pesca, recolección, alfarería, industria lítica, industria textil, comercio y culto religioso.

El trabajo de la tierra dio prioridad al cultivo del maíz, el frijol, el cacao y la calabaza, en tanto la caza, la pesca y la recolección quedaron como actividades complementarias; por eso a este periodo se le conoce también como agrícola. En él se va desarrollando una religión sencilla con la creencia en una vida ultra terrena y el culto a los muertos.

La evidencia arqueológica muestra que los mayas comenzaron a edificar una arquitectura ceremonial hace unos 3,000 años. Los olmecas y los mayas antiguos parecen haberse influenciado entre sí. Los monumentos más antiguos consisten en simples montículos de tumbas, los precursores de las pirámides se erigieron más tarde.

CLÁSICA (300 d.C.-900 d.C.)

También llamado Periodo Teocrático. Recibe este nombre porque en un principio se creyó que fue el grupo sacerdotal el que detentó el poder político y que toda la vida económica, social y cultural se desarrolló en torno a la religión.

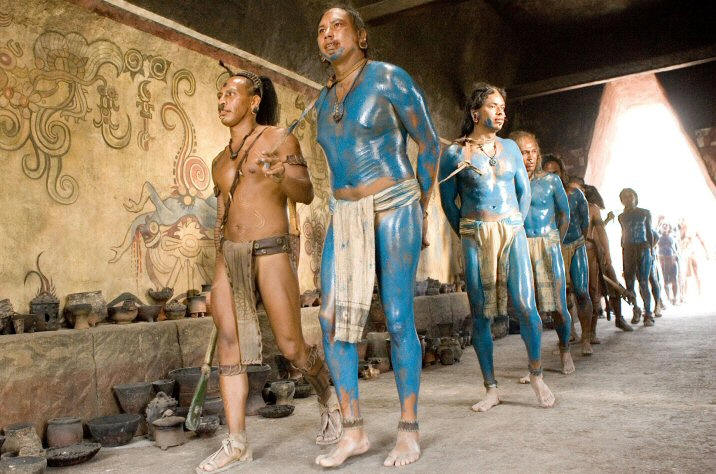

Los grupos sacerdotales, tuvieron gran importancia en el gobierno de los Estados mayas del Clásico; a pesar de eso, nunca fueron dirigentes. Existía una clase noble y en todo caso, eran los guerreros quienes concentraban el poder. La imagen de los mayas como una sociedad gobernada por sacerdotes fue derribada cuando se descubrió que las ciudades estaban en permanente guerra unas con otras.

Las zonas arqueológicas más conocidas de este periodo son: Tikal, Uaxactún, Piedras Negras, Cancuén, Caracol, Yaxhá, Naranjo, Xultún, Río Azul, Naachtún, Dos Pilas, Machaquilá, Aguateca, Palenque, Yaxchilán, Kankí,Bonampak, Quiriguá , Tulum, Edzná, Oxquintok, Ceibal, Xamantún, Copán, San Andrés, Yaaxcanah, Cobá, El Cedral, Ichpaatún, Kantunilkín, Kuc (Chancah), Kucican, Tazumal, Las Moras, Mario Ancona, Muyil, Oxlakmul, Oxtancah, Oxhindzonot, Pasión de Cristo, Río Indio, San Antonio III, Nohkuo Punta Pájaros, San Manuel, San Miguel, Punta Molas, Tamalcab, Templo de las Higueras, Tupack, Xlahpak, Tzibanché y Kohunlich.

La civilización maya, tuvo centros como Palenque, enclavado en la selva de Chiapas, que llegó a su máximo esplendor entre los años 695 y 799 dC, al igual que los centros de Yaxchilán, Bonampak y Piedras Negras. Es en esta región donde encontramos los primeros indicios de la existencia de la guerra entre los mayas: hay representaciones que hablan de guerreros, batallas e incursiones para capturar prisioneros. Becán, situada en Campeche, es un ejemplo de ciudad maya fortificada y rodeada por un foso seco.

Antes de finalizar con el periodo teocrático es importante resaltar la relación tan estrecha y duradera que había entre la región maya y el Centro de México, especialmente con Teotihuacan, de los siglos V a VII. Teotihuacan controló los centros mayas de este periodo a través de la guerra y del dominio político, pero sobre todo mediante las influencias culturales y el acceso a una serie de recursos naturales, como el cacao, que eran mercancías básicas dentro de las redes comerciales. Inicialmente se dedujo que la cultura maya absorbió la influencia teotihuacana y continuó su propio desarrollo. Posteriormente se analizaron las evidencias encontradas en Tikal y en Kaminaljuyú donde algunos edificios y estelas sugieren actividad bélica entre teotihuacanos y mayas, demostrando el poder que los guerreros sustentaban en este periodo.

A ellas quizá se aunaron las contradicciones internas de la sociedad teocrática. En ella el poder y la autoridad estaban en manos de un grupo de nobles y sacerdotes que imponían al pueblo fuertes cargas tributarias en trabajo y especie. Así, ese pueblo pudo haberse levantado en una sangrienta rebelión, o bien emigrar en masa hacia otras tierras. A todo esto se une el hecho de que Teotihuacan, saqueada y reducida a cenizas por fuerzas desconocidas entre 700 y 750 dejó de mostrar su influencia en el área maya. Su prosperidad económica y cultural se detuvo bruscamente para dar paso a Xochicalco, y posteriormente a los toltecas, en el dominio del Valle de México. Cien años después de la destrucción de Teotihuacan, los centros mayas entraron en crisis, se despoblaron, y sus ciudades fueron invadidas por la selva.

POSCLÁSICA ( 900 d.C.-siglo XVI):

Una vez abandonados los centros ceremoniales mayas del periodo clásico, la fuerza generadora de esta época va a ser una corriente migratoria identificada étnicamente con los mayas arraigados en la región, que traía consigo una cultura mestizada de fuerte contenido náhuatl.

Esta corriente llamada putún o maya-chontal habitaba en el sur de Tabasco y tenía estrechas relaciones comerciales con los pueblos del centro de México y con los grupos nahuas establecidos en la periferia de la región maya, por ejemplo en Xicalango. Su presencia habría de romper con el precario equilibrio en el que trataba de mantenerse el mundo teocrático, y fueron los putunes los que aprovecharon la caída de este orden para introducir una nueva forma de vida y de dominio sobre la región.

El territorio del que provenían los putunes era el delta de los ríos Usumacinta y Grijalva, una región de ríos, riachuelos, lagunas y pantanos en donde predominaba el transporte acuático. Esto hizo de los putunes unos excelentes navegantes y mercaderes, que controlaban las rutas marítimas comerciales alrededor de la península de Yucatán, desde la Laguna de Términos en Campeche hasta el centro de Sula en Honduras.

Los putunes se establecieron al sur del río de la Pasión y llamaron a su tierra Acalán ("lugar de canoas"). Fundaron dos poblaciones principales: Potonchan (Putunchan), situada en la desembocadura del río Champotón, e Itzamkanac, junto al actual río de la Candelaria que desemboca en la laguna de Términos. Itzamkanac era la capital de Acalán, pero tal vez fuera Potonchán la primera población. En efecto, ésta dominaba el comercio relacionándose con los zoques y con los habitantes de las tierras altas de Chiapas. En cambio, Itzamkanac estaba ubicada demasiado río arriba para llegar a ser un importante puerto de intercambio. De ahí que Xicalango, el gran centro comercial situado en la laguna de Términos y controlado por Itzamkanac, supliera esta función.

Establecieron numerosos puertos en esas rutas, entre los que destacan Cozumel, Xel-Há, Bahía de la Ascención y Polé (la actual Xcaret), en Quintana Roo, que fueron dominados por una rama de los putunes, a quienes se conoce como itzáes ("aquellos que hablan la lengua entrecortadamente").

Desde Polé los itzáes penetraron tierra adentro para conquistar Chichén en 918, y desde entonces tomo el nombre de Chichén-Itzá. Hacia el 950, dominaban toda la región oriental hasta Bakhalal (Bacalar) y Chactemal (Chetumal). Una vez controlada la zona, esta rama itzá de los putunes estableció comunicación con sus vecinos mexicanos del sur de Campeche. Se supone que los itzáes, quienes hablaban tanto el chontal como el náhuatl y habían absorbido profundas influencias del centro de México recibieron a Quetzalcóatl, llamado en maya Kukulkán. Éste había huido de Tula y se alió con los chontales para conquistar Chichén Itzá en 987. De esta época datan las influencias toltecas en el arte y la arquitectura mayas.

Es conveniente recalcar que autores como Enrique Florescano, Leonardo López Luján y Alfredo López Austin, ponen en duda que el Quetzalcóatl histórico haya llegado a Yucatán. En primer lugar, porque las fechas no coinciden. En segundo, porque similares argumentos presentaban los nobles mixtecos, tarascos y más tarde los mexicas para legitimar su posición en la estructura social. Tanto el mito Tollan y la de la huida de Quetzalcóatl, como las expresiones artísticas y la vocación eminentemente guerrera de las sociedades mesoamericanas del período Posclásico Temprano forman parte de un complejo muy extendido por toda la región en ese tiempo.

Hacia el año 1000, Chichén Itzá formó una alianza con los cocomes de Mayapán y los xiu de Uxmal. Dicha alianza es conocida con el nombre de Confederación o Liga de Mayapán, rota en 1194 por Hunac Ceel, líder de los cocomes. Las hostilidades desembocaron en la derrota tanto de los itzáes como de los tutul xiúes. El auge de Chichén-Itzá y de sus gobernantes maya-toltecas terminó en caos hacia fines del siglo XIII. Los itzáes abandonaron su ciudad y se dirigieron a las selvas desiertas del Petén. Allí, en el lago Petén Itzá, fundaron una nueva población localizada en la isla de Tayasal.